本日のブログは、スタッフIが美術展の鑑賞レポートをお届けします。

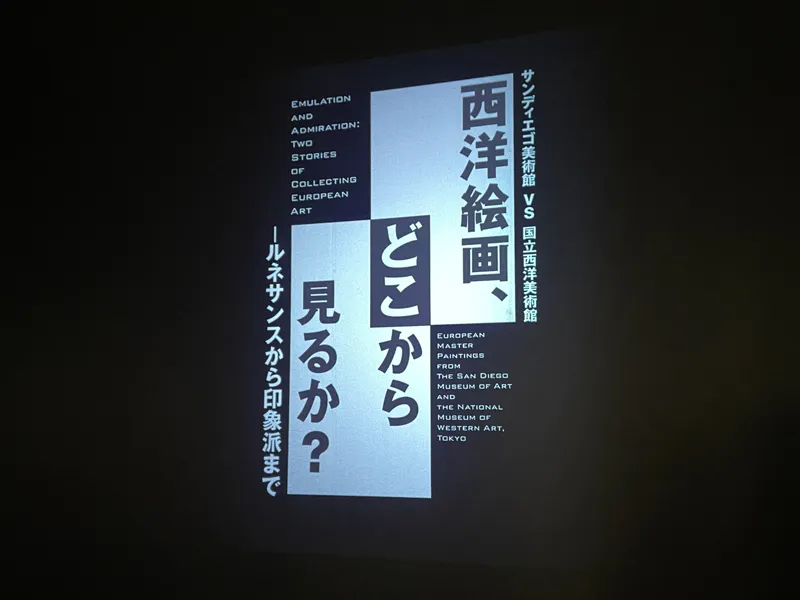

東京上野にある国立西洋美術館で、約600年もの西洋絵画の歴史をたどる「西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 VS 国立西洋美術館」が、2025年3月11日(火)〜6月8日(日)の日程で開催されていたので鑑賞してきました。

本展は、アメリカ サンディエゴ美術館と国立西洋美術館の所蔵品から選りすぐられた計88点が、ペアまたはカテゴリーごとに展示。

関連する作品を並べることで、それぞれの絵画が持つ物語を多角的に掘り下げ、新たな発見を促す興味深い構成となっています。

《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》

サンディエゴ美術館から出品されるスペイン静物画(ボデゴン)の最高峰フアン・サンチェス・コターン《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》や、ジョルジョーネ《男性の肖像》など、世界に冠たる傑作を含む49点はいずれも日本初公開。

ルネサンスから19世紀末までの600年にわたる西洋美術の歴史をたどりながら、1人1人の「どこ見る」を、ぜひ会場でお探しください。

西洋絵画、どこから見るか?(国立西洋美術館)鑑賞レポート

「西洋絵画、どこから見るか?」展の会期は、2025年3月11日(火)が初日。

人生で初めて、美術展初日の開場前に行きました。美術館の外には150人〜200人ほどが列をなしていましたが、

いざ開館すると、人の流れはスムーズ。

ただ、チケットを事前購入していないと、そこからさらにチケット売場に並ばないといけません。

やはり事前購入がおすすめです!

本展は「作品をどのように見ると楽しめるか」という観点から、比較するとおもしろい作品や違いが際立つ作品、あるいは影響関係がわかる画家同士を組み合わせて、いろいろな視点から楽しめるような構成になっています。

「人ぞれぞれ、どういった視点で作品を見るか」

と同時に、「こういう見方もあるよ」というイチ視点がラベルされているのもおもしろい。

「自分の観点で作品を見てから、ラベルの視点で見る」あるいは「ラベルの視点を見てから、作品を見る」みたいに楽しむ。

そして

「なるほど、そういう意味があるのか…!」

「そういう見方があるのか…!」

「いや、それ違うでしょ…!」

などなど、頭の中でツッコミながら鑑賞してました。

歴史ある作品が並ぶ本展をさまざまな視点で楽しむ、まさに本展のキャッチコピーの通り、「初めてにも、一歩先の美術鑑賞にもオススメです。」な展覧会となっています。

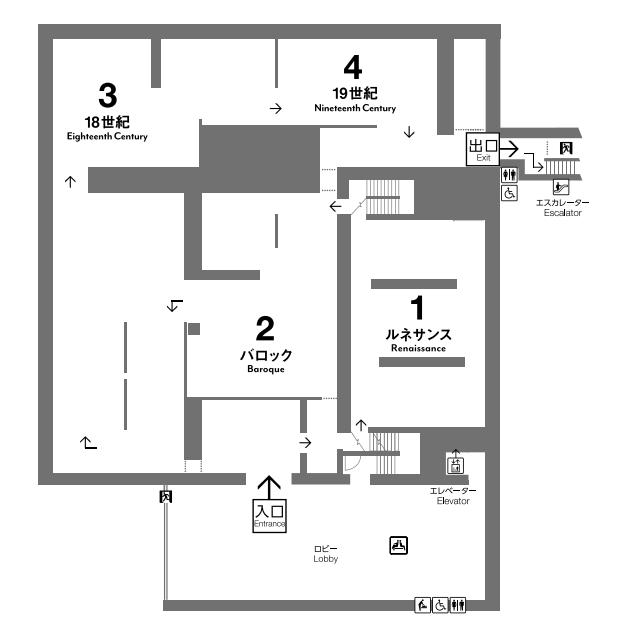

本展では、ルネサンス期を起点とし、西洋美術の歴史を4つの主要な時代に区分して展示。各時代の特徴や芸術表現の変遷を、分かりやすく紹介しています。

- 第1章 ルネサンス

- 第2章 バロック

- 第3章 18世紀

- 第4章 19世紀

せっかく写真撮影も可能な展覧会ですから、各章に沿って紹介していきたいと思います。

第1章 ルネサンス

ルネサンスとは「再生」を意味し、14世紀から16世紀にかけてイタリアを発祥地として展開した文化運動。

その本質は、古代ギリシャ・ローマの古典文化を理想として再評価し、中世の神中心的な世界観から、人間の尊厳と可能性を重視する人間中心の世界観へと転換させた画期的なものでした。

美術の分野では、遠近法の発明をはじめ、三次元空間や人体の構造、人間の感情までも写実的に表現する高度な技術が生まれました。

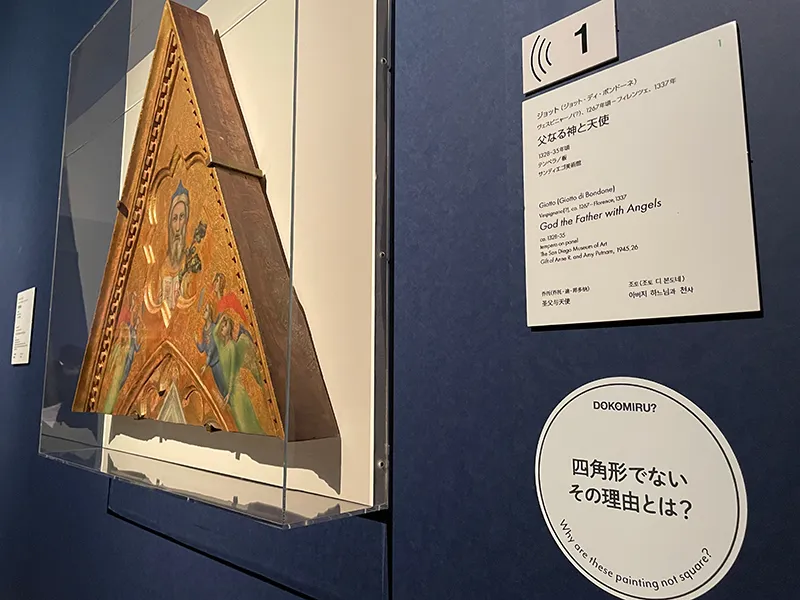

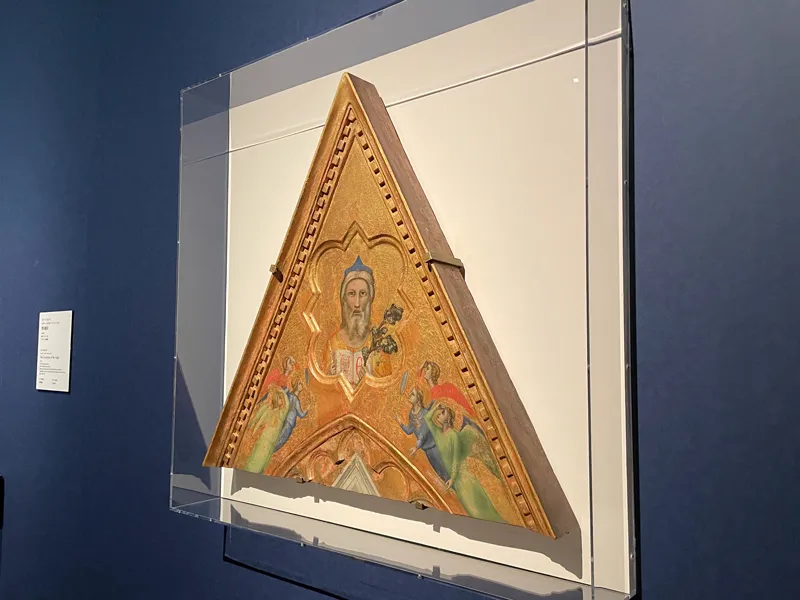

ゴシックからルネサンスへ

サンディエゴ美術館所蔵

ルネサンス期には、聖堂や個人邸宅での礼拝用に数多くの宗教画が制作されました。

しかし、現在美術館で目にするそれらの作品の多くは、制作当時の形状や設置環境から大きく変容を遂げています。本作ジョットの《父なる神と天使》も、もともとはフィレンツェの教会のために描かれた祭壇画の一部でした。

しかし15世紀末、ゴシック様式特有の尖塔を持つデザインが時代遅れとされ、当時好まれていたよりシンプルな様式への改修が行われた際に、本体から切り離されてしまいました。現在見られる三角形の形状は、この歴史的経緯によるものです。

確かにこうやって見ると、底辺は切り取られたようになっています。もっと下から撮れば良かった…!

1508年 油彩、テンペラ・板

サンディエゴ美術館所蔵

ルカ・シニョレッリの《聖母戴冠》もまた、元は祭壇画の一部でした。祭壇画の上部に設置されていたため、下から仰ぎ見る視点で人物が描かれています。

主題は、地上での生涯を終え天に迎えられた聖母が、イエス・キリストと父なる神から天の女王の証である冠を授けられる場面。小さな頭部と力強い身体を持つ人物表現は、シニョレッリの代表的な様式を示すものです。

1411年-13年頃 テンペラ・板

サンディエゴ美術館所蔵

1520年頃 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

マグダラのマリアの人物像は、聖書に記された複数の逸話に各地の伝承が混生して形成されました。

本作は、華麗な衣装をまとったマグダラのマリアが、質素な姉マルタに諭され、悔い改める場面を描いています。

マリアが左手に添える香油壺は、キリストの足に香油を注ぎ、自らの髪で拭ったという逸話を想起させます。一方、マルタが指差すマリアの首元のネックレスは、過去の華やかな生活、あるいはそこから来る罪深さを象徴しているかのようです。

質実なマルタと華やかなマリアという対照的な姉妹の描写には、謙虚と虚栄という道徳的な寓意が込められているとされています。

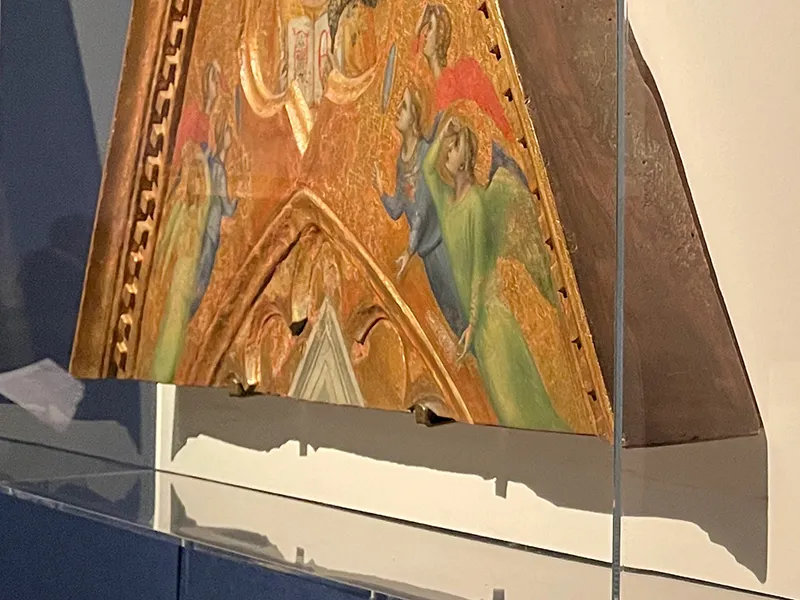

2つの聖母子

1516年頃 油彩・板(ポプラ)

国立西洋美術館所蔵

1468年頃 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

支持体の木が湾曲してるし、額縁の経年劣化もすごい…。

これは当時のなのだろうか…。

この時代経過を、目の前で遮るものなく見れる機会に感謝。

ヴェネツィアの盛期ルネサンス

1560年-70年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

ヴェネツィアを代表する画家ティツィアーノ・ヴェチェッリオは、ヨーロッパの王侯貴族から多くの依頼を受け、大工房を率いて数多くの注文に応えました。

本作「サロメ」も晩年の作品で、工房の助手たちによる下描きにティツィアーノ自身が加筆して完成させたと考えられています。

実際にX線写真で確認すると、画面中央のサロメの右腕や、その左に立つ母ヘロディアと思われる人物の首は、当初布で覆われていたものが後に現在の姿に描き変えられたことも判明。これほど大胆な描き直しは、工房の助手では行えないとみなされているそうです。

ティツィアーノの絵画は、その色彩の美しさによって高く評価されていますが、本作でもサロメの豪奢な衣装や宝飾品の描写に、その卓越した技量が遺憾なく発揮されています。

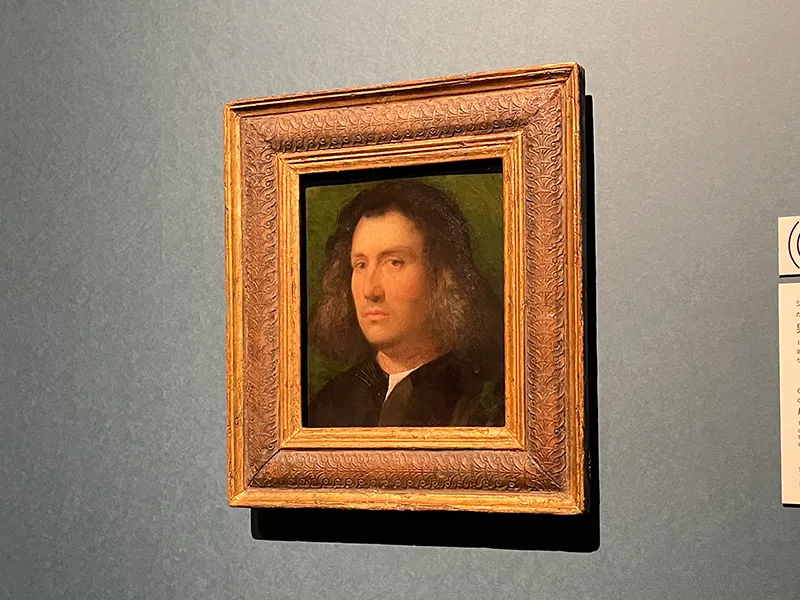

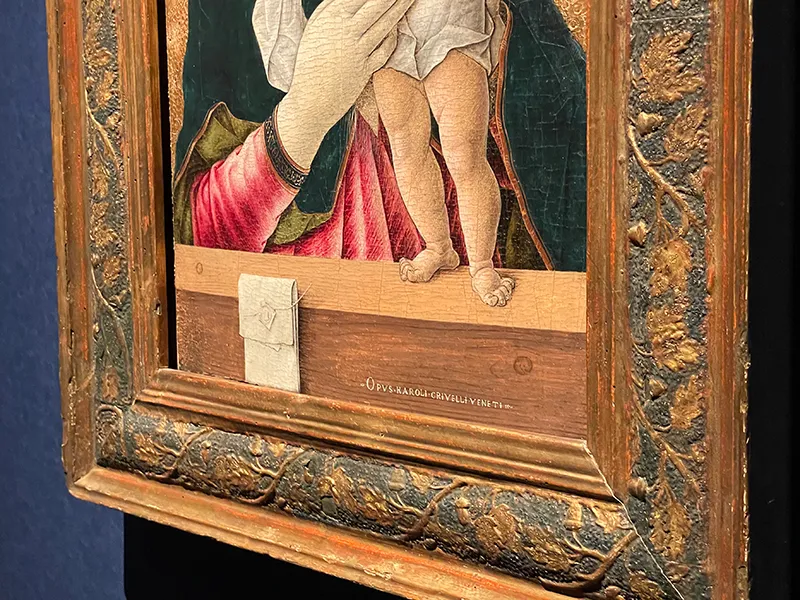

ジョルジョーネとティントレットの肖像画

ヴェネツィア絵画における盛期ルネサンスの創始者とされるジョルジョーネは、光と色調を駆使して画面の統一を図り、人物と風景を一体化する革新的な手法で、ティツィアーノら後世の画家たちに多大な影響を与えました。

1506年 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

彼の功績は肖像画にも見られ、《男性の肖像》はその好例です。小品ながら傑作と称される所以は、緻密な描写と柔らかな陰影表現、そして深みのある色彩によって、生きた人間存在を見事に表現している点にあります。

1550年頃 油彩・カンヴァス(板に貼り付け)

サンディエゴ美術館所蔵

一方、16世紀後半に宗教画家として活躍したヤコポ・ティントレットは、肖像画においても重要な足跡を残しました。ジョルジョーネ以来の色彩による量感表現に、躍動感あふれる筆致を加え、生き生きとした人物描写を確立したのです。

1555年-60年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

本展では「リコルド」と呼ばれる一種の習作として制作された《老人の肖像》と、完成作《ダヴィデを装った若い男の肖像》を比較展示し、異なる制作段階におけるティントレットの肖像表現の魅力に迫っています。

北方ルネサンス

15世紀から16世紀、スペイン人芸術家はネーデルラント絵画の影響を受けながらも、独自の感性で昇華させ、「イスパノフラメンコ絵画」と称される独自の様式を生み出しました。

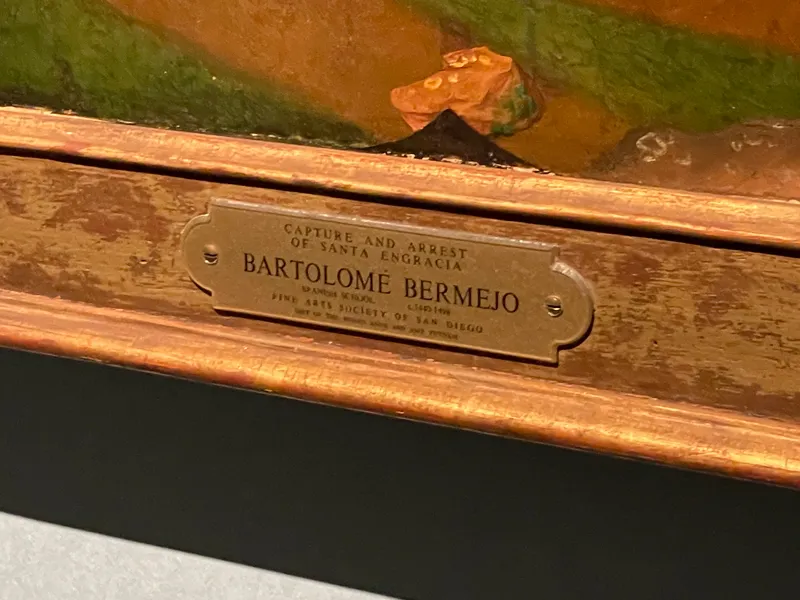

1474年-77年 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

スペイン人画家バルトロメ・ベルメホの《聖エングラティアの捕縛》は、イスパノフラメンコ絵画の代表例と言えるでしょう。

鮮やかな色彩、血や涙といった写実的な描写、そして美と醜の対比など、見る者の感情に直接訴えかける表現は、当時のスペインにおける絵画の需要や、人々が絵画に何を求めていたのかを如実に表しています。

1525年頃 油彩・板

国立西洋美術館所蔵

16世紀前半のアントウェルペンの画家、ヨース・ファン・クレーフェの《三連祭壇画:キリスト磔刑》は、肖像画、静物画、風景画という3つの要素において、両翼に描かれた寄進者の緻密な肖像表現、空気遠近法を用いた奥行きのある風景、そして最前景の精密な草花描写に、ネーデルラント絵画の真骨頂である写実性が表れています。

また3枚のパネルを横断して鳥瞰的な視点から描かれる背後の風景は、現実の描写ではなく城塞都市から奇岩、海まで世界のありとあらゆる要素を詰め込んだ、世界風景と呼ばれる極めて北方的なイマジネーションの産物です。

1515年頃 油彩、テンペラ・板

サンディエゴ美術館所蔵

対照的に、ヒエロニムス・ボスの工房が手掛けた《キリストの捕縛》は、聖書の一場面を人物像のみで構成した作品です。

キリストを取り囲む人物たちは、滑稽ともいえるほど誇張され、戯画的に描かれています。このようなグロテスクな表現を通じて道徳的教訓を示すのは、ボスの作品に共通する特徴と言えます。

(左)《玉座の聖母子》国立西洋美術館所蔵

(右)《聖母子と天使》サンディエゴ美術館所蔵

1500年-10年頃 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

(右)《荊冠のキリスト》

国立西洋美術館所蔵

我が子を見つめるマリアの視線を辿ることでキリストの感情移入に導かれます。

第2章 バロック

17世紀のバロック美術は、イタリア、スペイン、フランドルといったカトリック教圏を中心に発展しました。

この時期の美術は、マニエリスムからの反動や対抗宗教改革の影響を受け、感情に訴える躍動的かつ劇的な表現を追求。

カトリック教会は信仰を広めるために美術を活用し、その力を借りて聖書の物語を人々に伝えました。また絶対王政の下では、君主の権威を強調するために、美術が重要な役割を果たします。

その結果、劇的な場面描写や感情的表現を特徴とする宗教画や、君主の権威を象徴する壮麗な宮廷美術が産み出されました。

スペイン

16世紀末から17世紀初頭、ヨーロッパで静物画が確立する中、スペインではボデゴンと呼ばれる、食べ物や食卓を描いた静物画が発展しました。

スペイン語で「酒蔵」を意味するボデゴンは、初期の静物画に酒場の一場面が多く描かれたことに由来しているそうです。

スペイン静物画の真髄「ボデゴン」

1602年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

本展には、ボデゴンの始祖とされるフアン・サンチェス・コターンの作品も来日。

6点しか現存しないコターンの静物画の中でも評価が最も高い《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》は、厳粛さと官能性を兼ね備えたボデゴンの傑作として知られています。

「光源はどこ?」

「奥の背景が漆黒すぎる…(場所はどこ?)」というのが第一印象。

右側のキュウリには影がはっきりあるのに、左側のキャベツには影がない。

まるで“そこにある”と思わせるほどの精緻さで描いていますが、その一方で不自然な影の付け方によって、それが現実には存在しないことを暗示しているのでしょうか。

1635年-40年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1621年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

ボデゴンのブースにはこの3点が比較展示されています。

平面とは思えないほど、果実の立体感がみずみずしさを発し、カゴの陰影が秀逸です。

比較して見ると、額縁も似てました。

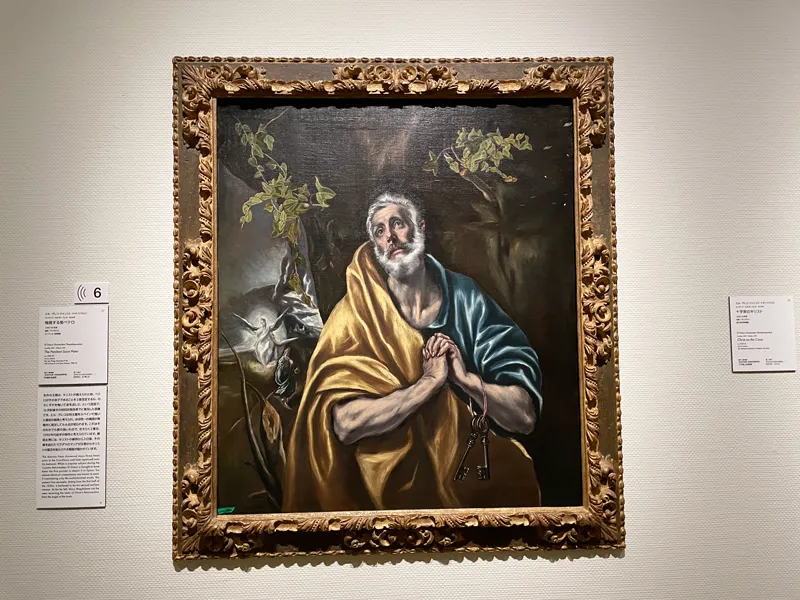

エル・グレコとその後

1590年-95年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

(右)ペドロ・デ・オレンテ《聖母被昇天》1620年-25年頃 油彩・カンヴァス

いずれも国立西洋美術館所蔵

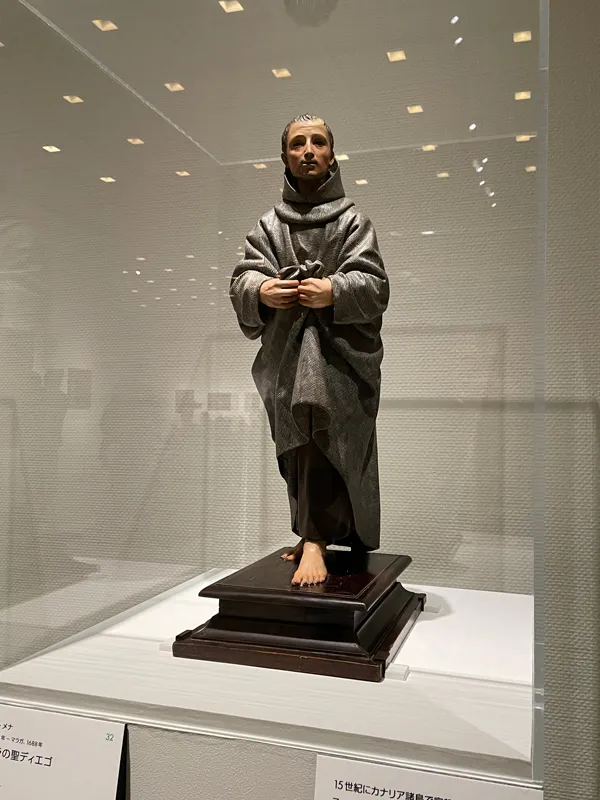

スペインの彩色彫刻

1620年頃 彩色・錫、鉛合金

サンディエゴ美術館所蔵

1665-70年 彩色・木

サンディエゴ美術館所蔵

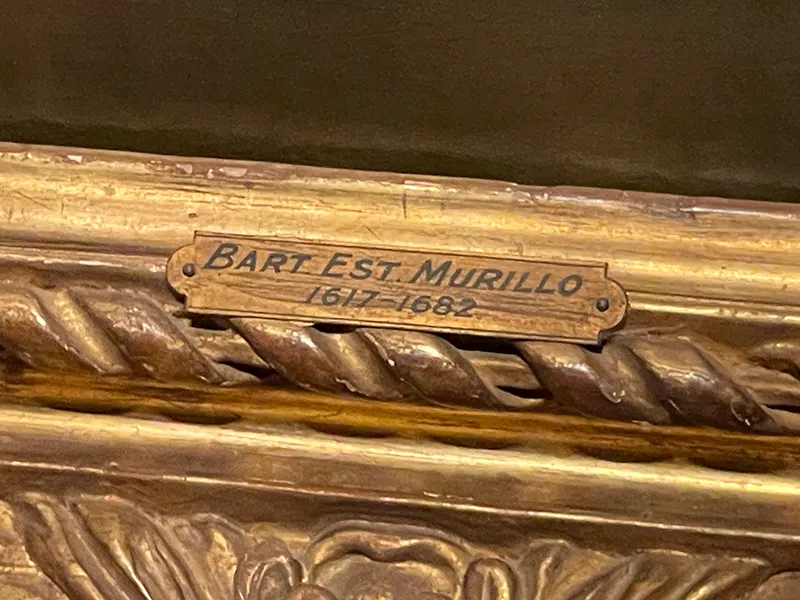

ムリーリョの女性聖人

(左)《聖フスタと聖ルフィーナ》1665-66年頃 油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

(右)《悔悛するマグダラのマリア》1660-65年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

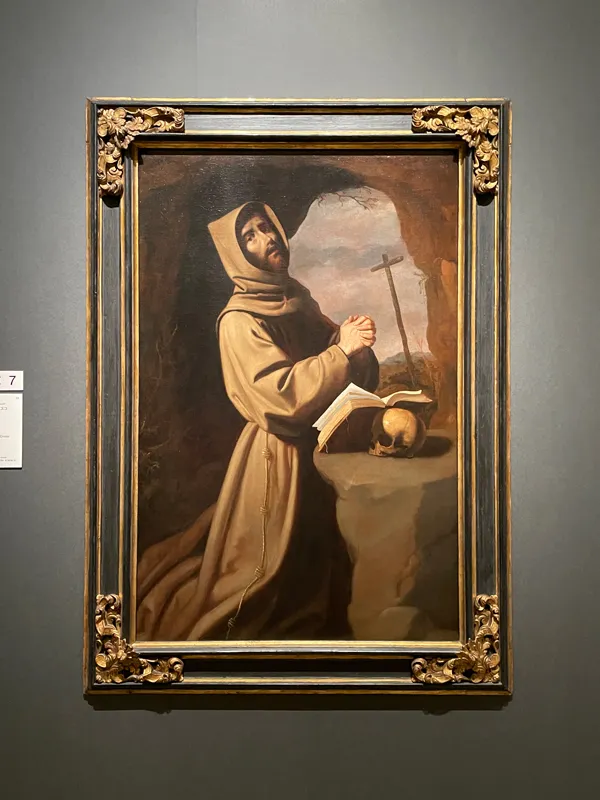

修道僧の画家、スルバラン

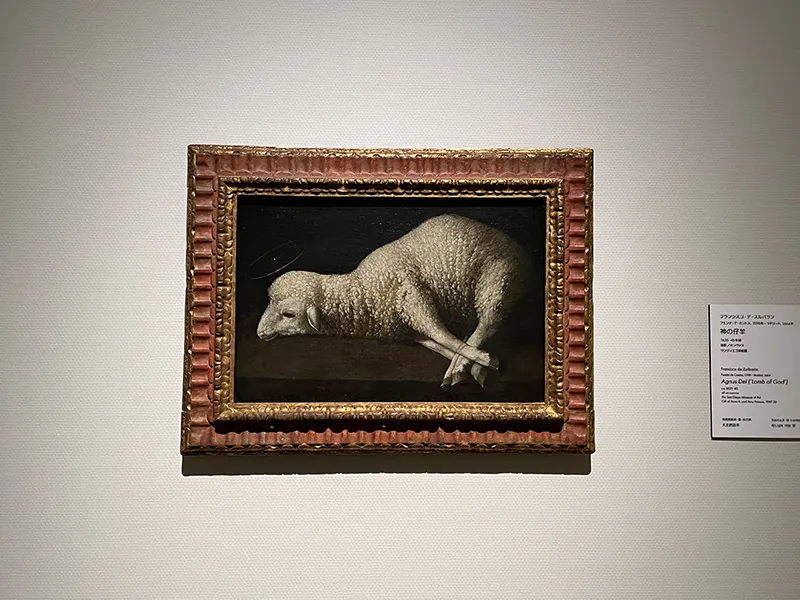

本セクションでは、17世紀に「修道僧の画家」として活躍したフランシスコ・デ・スルバランの作品4点が展示。

1626-27年 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

1640-45年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

縦長の等身大の全身像は、スルバランの聖人像にしばしば用いられるフォーマットであり、瞑想性に満ちたスルバランの作品は、修道士たちのあいだで人気を博したそうです。

1658年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1658年 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

スルバランの後期作品の特徴である、甘美な人物描写と鮮やかな色使いが、これら2作品に顕著に表れています。

本展には5点のスルバラン作品が展示されており(当セクションには4点展示)、第一印象では《聖ドミニクス》が最も興味深い…と思ったら、5点中この《聖ドミニクス》のみが国立西洋美術館所蔵なのだそうで、ほんのり誇らしくなったスルバランセクションでした。

ちなみに当セクション以外のスルバラン作品もう1点は、《神の仔羊》です。

イタリア、フランス

カラヴァジズムの波及

1613年-15年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

バロック美術を代表するカラヴァッジョ没後の1610年代から1630年頃にかけて、劇的な明暗法のもと、対象を写実主義的に描き出そうとするその画風を模倣することが、ローマをはじめナポリ、ユトレヒトなどで流行しました。

1615年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1620年頃 油彩・板

サンディエゴ美術館所蔵

ここでは、カラヴァジズムと呼ばれたこの芸術運動を支えた画家たちの作品が展示されています。

1627年以前 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

1635年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

画面手前の浅い空間に、正面を向いた人物の半身像を写実的に描く手法は、ヴーエがローマで学んだカラヴァッジョの画風を彷彿とさせます。

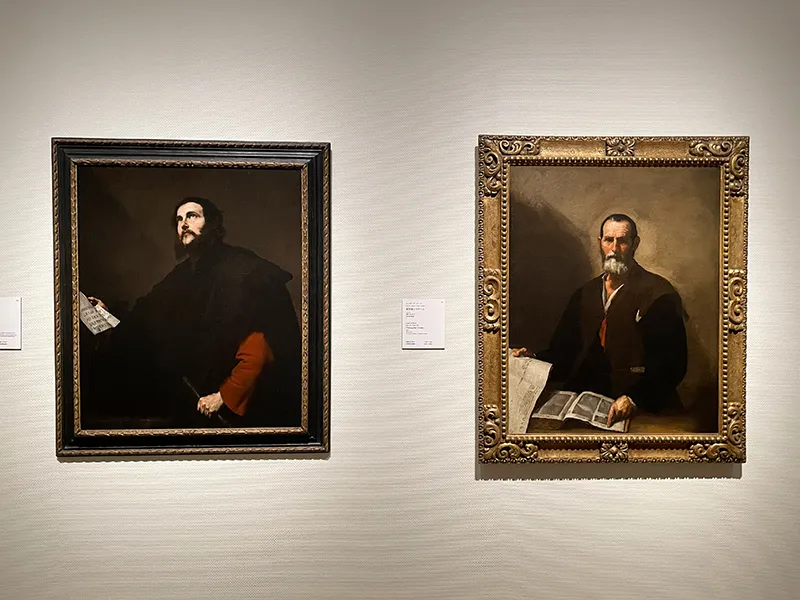

(右)ジュゼペ・デ・リベーラ《哲学者クラテース》1636年頃 油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

(右)グエルチーノ《ゴリアテの首を持つダヴィデ》1650年頃 油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

フランドル、オランダ

セーヘルスの花環(はなわ)

静物画は、17世紀ヨーロッパ絵画において重要なジャンルとして確立。

(右)ダニエル・セーヘルス、コルネリス・スフート《花環の中の聖母子》1620年-25年頃 油彩・板/国立西洋美術館所蔵

特に、花を主題とした作品が数多く制作されたネーデルラント、とりわけカトリックの影響が強かったフランドル地方では、聖人や聖書の場面などを描いた絵画を、色とりどりの花々で装飾的に囲んだ「花環図」が人気を博しました。

本展では、花環図の名手として知られる静物画家ダニエル・セーヘルスが地元の画家たちと共同で制作した作品2点が展示されています。

1625年-27年 油彩・銅板

サンディエゴ美術館所蔵

1620年-25年頃 油彩・板

国立西洋美術館所蔵

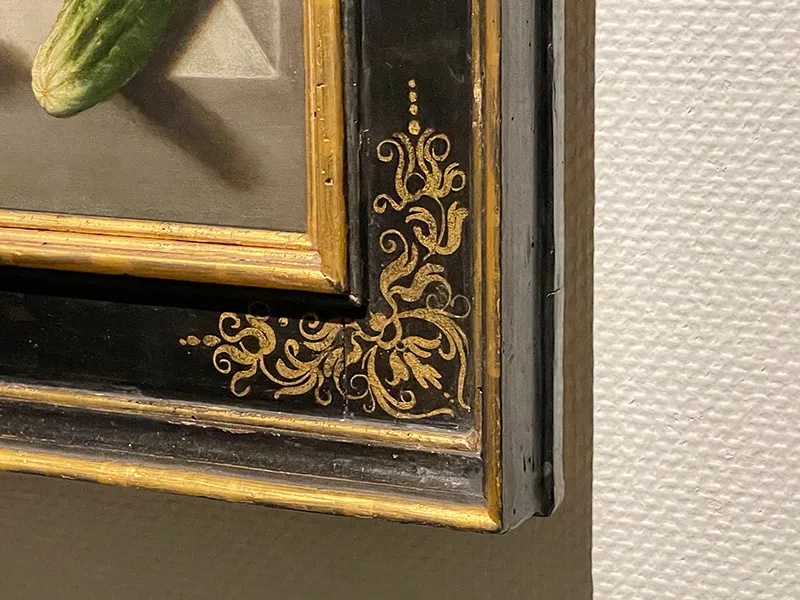

今回の美術展で「個人的に印象的だった3作品」の1作が、このセーヘルスの花環図。

「Garland(花環図)」というのも初めて知りました。

“額縁の中の額縁”とも言えるような、もはや花の装飾が主人公となりうる作品。

サンディエゴ美術館の《花環の中の聖家族》は、エラスムス・クエリヌスという地元の画家と一緒に制作した作品です。

中央の聖家族像は、灰色単色の濃淡で表現するグリザイユという技法を使い、まるで浮き彫りの彫刻のように見植えるトロンプ・ルイユ(だまし絵)として描かれています。

一方、国立西洋美術館の《花環の中の聖母子》は、コルネリス・スフートとの共作。セーヘルスが、カルゥーシュと言われる額縁のような装飾と、それを彩るバラやチューリップなどの花環を描き、スフートが中央に聖母子像を描いています。

両作品に描かれた赤白模様のチューリップ…

もしやこれは、あの「チューリップ・バブル」で、最も高値で取引された「センペル・アウグストゥス」では…!?

セーヘルスがこの2枚の絵を描いたのは、1620年から1627年のあいだ。そして、チューリップ・バブルがオランダを席巻したのは1630年代初頭から1637年頃のこと。

だとすると、「セーヘルスはチューリップが熱狂の渦に巻き込まれる直前の、純粋な美しさを持つ花として描いていたのか…それともすでに投機の対象として狂乱前夜のような状態になっていたのか…」花環図の前で思いを馳せていました。

「左の絵は花々が美しい三角形に配置されているなぁ…」と感心しながら観てました。

がしかし、よく見ると右の絵も、花の余白を利用して三角構図を作っていることに気づいて…震えました。

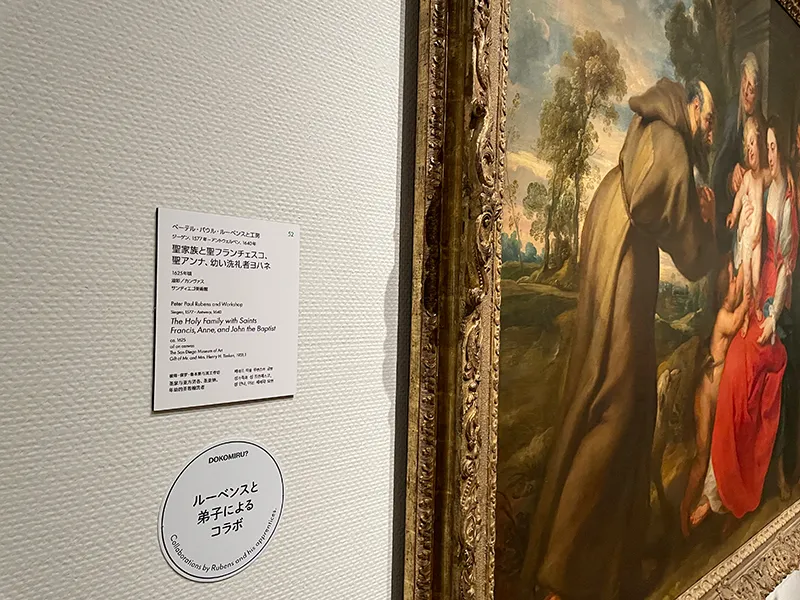

ルーベンスとその工房

17世紀フランドルを代表する画家ピーテル・パウル・ルーベンスは、大規模な工房で多くの作品を制作しました。

本セクションでは、ルーベンス工房の作品から、タペストリーの下絵として描かれた油彩スケッチ3点と、工房の若き共同制作者であったヤーコプ・ヨルダーンスが制作に携わった大型作品2点が展示されています。

写真左から、

〇《眠る二人の子ども》1612年-13年頃 油彩・板/国立西洋美術館所蔵

〇《永遠(教皇権の継承)の寓意》1622年-25年 油彩・板/サンディエゴ美術館所蔵

〇《豊穣》1630年頃 油彩・板/国立西洋美術館 文化庁より管理換

タペストリーの下絵として制作された作品

遠目から見てもルーベンスと一発でわかります。

1625年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1618年-20年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

《ソドムを去るロトとその家族(ルーベンスの構図に基づく)》はルーベンスの原画を基にした模写で、がっしりとした肉体表現と寒色系の色彩から、若き日のヤーコプ・ヨルダーンスの手によるものとされています。

オランダの静物画

17世紀、北部ネーデルラント(オランダ)では、静物画が隆盛を極めました。

これは、貿易で財を成したプロテスタントの新興市民階級が、彼らの嗜好に合致する世俗的な画題を求めたためです。

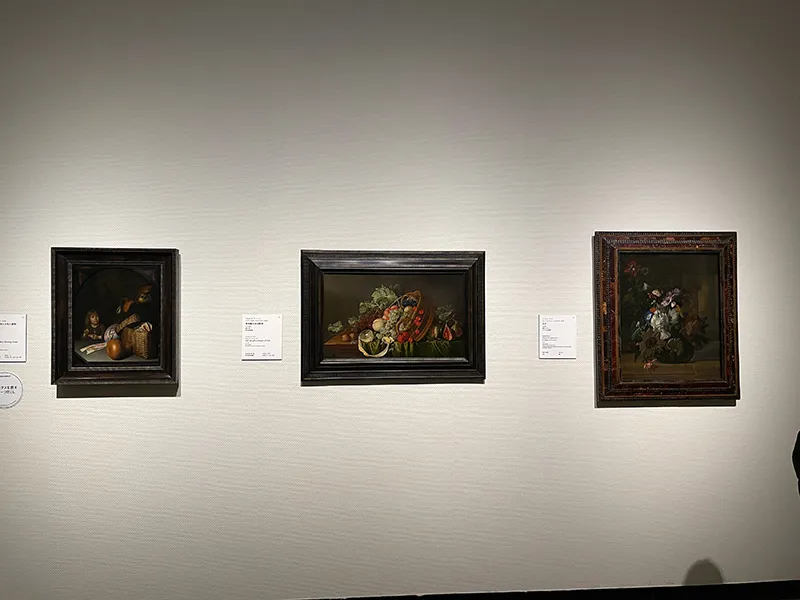

写真左から、

〇へーラウト・ダウ《シャボン玉を吹く少年と静物》1635年-36年頃 油彩・板/国立西洋美術館所蔵

〇コルネリス・デ・ヘーム《果物籠のある静物》1654年頃 油彩・板/国立西洋美術館所蔵

〇ラーヘル・ライス《花卉(かき)》1689年 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

オランダの市民とその生活

17世紀のオランダは、新興の富裕な商人層が主導権を握る自治共和国として栄えました。

この都市商人たちが芸術のパトロンとなり、自身を華やかに描いた肖像画や、市民の日常を描いた風俗画が数多く制作されました。

写真左から、

〇フランス・ハルス《イサーク・アブラハムスゾーン・マッサの肖像》1635頃 油彩・板/サンディエゴ美術館所蔵

〇ニコラース・マース《少女の肖像》1664年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

〇ヤコーブス・フレル《座る女性のいる室内》1660年頃 油彩・板/サンディエゴ美術館所蔵

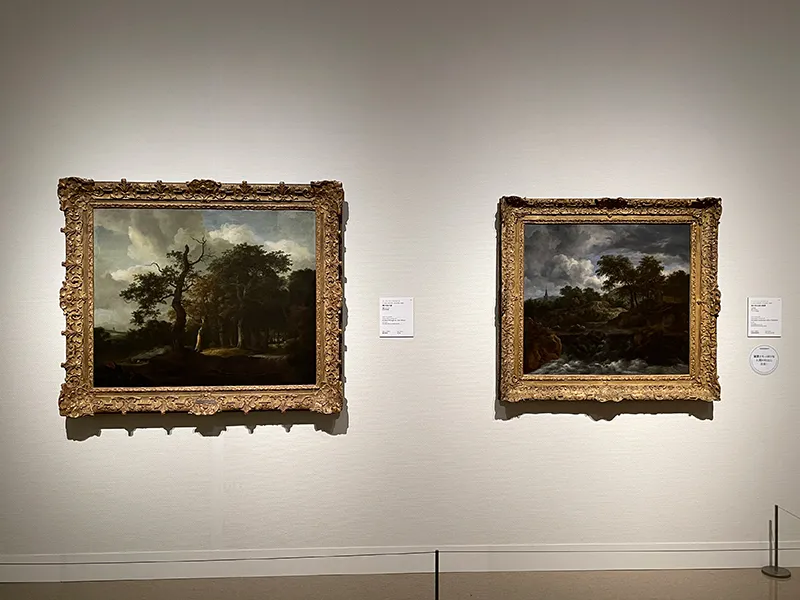

ヤーコプ・ファン・ロイスダールによる森の風景

風景画は17世紀オランダで大きな発展を遂げました。

沿岸地域の多くは、人々の手によって干拓地として開拓された土地であり、堤防や風車といった人工的な景観は、オランダ人の創意工夫と努力の象徴として、大きな誇りを持って描かれたのです。

(左)《樫の森の道》油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

(右)《滝のある森の風景》1660年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

第3章 18世紀

18世紀の美術は、フランス発祥の軽やかで装飾的なロココ様式が代表的なスタイルとして挙げられます。

アントワーヌ・ヴァトーの雅宴画(フェット・ギャラント)などがその特徴をよく表していますが、ロココ様式は広範囲に普及したとは言えず、他の地域ではバロック的な壮麗な様式が色濃く残っていました。

この時代の特徴として、宗教画や神話画に限らず、都市生活や日常の娯楽を題材とした作品が人気を集めたことが挙げられます。

また、イギリスの上流階級の若者がイタリアを訪れ、ヨーロッパ文明の源流体験をする教育的な周遊旅行グランド・ツアー(大旅行)は、美術制作に大きな影響を与えました。

18世紀後半になると、ポンペイ遺跡の発掘などによって古代文明への関心が高まり、新古典主義が台頭。この古代回帰の傾向は、享楽的なロココ美術への反発でもあり、フランス革命やナポレオン時代に大きな影響を与えていくことになります。

さらに、女性芸術家が活躍を始めたのもこの時期の特徴です。フランス王立絵画彫刻アカデミーでは女性会員が増加し、サロン(官展)も女性による作品出品を認めるようになりました。才能ある女性たちが、これまで閉ざされていた美術の世界で、徐々に活躍の場を広げていったのです。

ヴェネツィアの都市景観画

グランド・ツアーの二大中心地であったヴェネツィアとローマでは、ヴェドゥータと呼ばれる都市景観画が大きな発展を遂げます。

特にヴェネツィアでは、都市の特定の景観を緻密な細部描写によって写実的に表現する作品が、旅行者たちの間で人気を集めました。

(右)フランチェスコ・グアルディ《南側から望むカナル・グランデとリアルト橋》1775年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

ヴェドゥータの三大巨匠とされるカナレット、ベルナルド・ベロット、フランチェスコ・グアルディの内、当セクションではベロットとグアルディの作品を比較してみることができます。

1740年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

ベルナルド・ベロットの《ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望むモーロ岸壁》こそが、「個人的に印象的だった3作品」の2作目です。これは「鑑賞前から観てみたい!」と思ってた作品でもあります。

「(細部は)どうなってるんだ…?」という素朴な理由で観てみたかった。

なんですか…この精緻さは。

米粒大の人間までもが緻密で、決して“人がゴミのようだ”とは感じないリアリティ。

そしてすごいのは、

一見写真のように精密に見えるけれど、単なるスーパーリアリズムではないところ。

あえて細部を省略したり(俯瞰で見ると細密に見えるけれど…)、実際の風景の縮尺を調整したり、架空の視点が組み合わされていたり…画家の芸術的解釈が随所に見られ、“絵画たる所以”がそこに在ることを強く感じさせられます。

1775年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

ヴェドゥータやヴェドゥータ画家がすごいと言うより、ベルナルド・ベロットがすごいと感じざるを得ない比較でした。

ローマの都市景観画

(左)《モンテ・カヴァッロの巨像と聖堂の見える空想のローマ景観》1786年 油彩・カンヴァス

(右)《マルクス・アウレリウス騎馬像、トラヤヌス記念柱、神殿の見える空想のローマ景観》1786年 油彩・カンヴァス

いずれも国立西洋美術館所蔵

「廃墟の画家」として名を馳せたユベール・ロベールの作品。

ベルナルド・ベロットの作品と比べると、ファンタジーの比重が高いことがわかります。

1745年-50年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

フランスの風俗画

ロココ美術の花開いた18世紀フランスでは、貴族や市民の日常生活を題材にした、優美で理想化された風俗画が流行しました。

(右)ジャン=バティスト・パテル《野営(兵士の休息)》油彩・板/国立西洋美術館所蔵

特に、ニコラ・ランクレとジャン=バティスト・パテルは、ヴァトーが先駆けた「雅宴画」のスタイルを継承し、緑豊かな田園風景を舞台に、そこに集う人々の戯れを生き生きと描いています。

ヴェネツィアの風俗画

(右)ピエトロ・ロンギ《不謹慎な殿方》1740年頃 油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

18世紀イタリアの風俗画はヴェネツィアで大きく発展し、その代表的画家ピエトロ・ロンギは、貴族や市民の日常を軽妙な風刺とともに描いて人気を集めました。

18世紀ローマの肖像

(右)アントン・ラファエル・メングス《スペイン王太子ルイス・デ・ボルボンの肖像》1768年 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

18世紀後半から19世紀初頭のローマでは、肖像画においても新古典主義の影響が見られるようになりました。

サンディエゴ美術館所蔵

アントニオ・カノーヴァの《踊り子の頭部》も、古代彫刻を思わせる瞑想的な表情で、新古典主義彫刻の表現を示しています。

フランスの肖像

18世紀フランス。絶対王政が終焉を迎え革命へと突入していく激動の時代、美術の世界にも大きな変化が訪れました。華麗で貴族的なロココ様式から、秩序と理性を重視する新古典主義への移行です。

ここでは変動の時代に同地で制作された3点の肖像画が展示されています。

1739年 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

モデルをギリシャ・ローマの神々に見立てた「歴史的肖像画」で人気を博したジャン=マルク・ナティエ。

この作品もその一例で、水瓶(みずがめ)や葦(あし)の葉とともに夫人が水の精として描かれています。

(右)マリー=ギユミーヌ・ブノワ《婦人の肖像》1799年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

18世紀末には女性芸術家たちも活躍するようになり、本展では2人の女性画家マリー=ガブリエル・カペとマリー=ギユミーヌ・ブノワの作品が比較展示。

1783年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵

デッサン用のチョークホルダーを手にイーゼルの前に立つ自分の姿を堂々と描いた、22歳の頃のカペの自画像。

キャンバスには油彩の下描きと思われる白い線が確認できます。

「当時、素描はアカデミックな絵画の基礎とされましたが、女性は公式な美術教育を受けられなかったため、自分の素描の技量ををアピールし、プロの画家としての自負を表現しているのかもしれない」と解説にありました。

本展の看板やチラシに採用されている絵なので、てっきり高貴な貴族を描いた作品とばかり思っていましたが、

まさか古典的手法を放棄した、ロココ感満載の自画像とは…!

自身に満ちあふれている22歳の女性は、もし現代に生きていたら、上昇志向にあふれたバリバリのキャリアウーマンとして活躍していたかもしれませんね。

1799年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

比較展示されているブノワの《婦人の肖像》は、カペの《自画像》より16年後に描かれており、新古典主義への志向がより顕著です。

フランス革命後、公式美術展であるサロン(官展)が初めて女性画家の参加を認めた際、カペとブノワは22名の参加者のうちの2人でもありました。

ブノワはカペよりも7歳年下。

ロココと新古典主義、2つの様式が交差する過渡期ならではの表現の変化に触れた気がします。

第4章 19世紀

19世紀は産業革命と市民社会の成熟を背景に、パリを中心として多様な美術運動が展開した時代でした。

写実主義は労働者階級の日常を描き、続く印象派は光と色彩の革新的表現で注目を集め、さらにポスト印象派は現実の再現から、個人の内面表現へと絵画の方向性を転換させました。

「垣根」の表象−ピサロとロビンソン

(右)セオドア・ロビンソン《闖入者》1891年 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

印象派の画家たちは、パリ郊外や田舎で光に満ちた風景や人々の日常を描きました。

このセクションでは、農民生活を描いた印象派のカミーユ・ピサロと、モネの表現手法を学んだアメリカのセオドア・ロビンソンの作品を比較展示、農村でよく見られる“垣根”のモティーフに焦点を当てています。

1881年頃 油彩・カンヴァス

国立西洋美術館所蔵(松方コレクション)

2人の若い農夫が会話をしているピサロの《立ち話》では、“垣根”が画面を斜めに横断するという大胆な構図が特徴。

1891年 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

今回の美術展で「個人的に印象的だった3作品」の3作目が、ロビンソンの《闖入者(ちんにゅうしゃ)》。

画面右手の“垣根”の隙間から侵入してきた幼い子どもが、さくらんぼを食べようとして手を止めた一瞬の情景が描かれています。背後に高く伸びる“垣根”は後退の余地を与えず、鑑賞者と少年との距離を限りなく接近させることで、緊張感のある対峙を巧みに演出。

印象派の分割された色彩で伝わる、赤く染まった頬、動きを止めた一瞬の表情に郷愁の余韻が残ります。

闖入者の女の子と思ってましたが、解説文には「彼」と書かれていたので男の子らしいです。

ピサロとロビンソンは、空間を構成する要素として、そして登場人物の心理と巧みに結びつけることで、垣根というモチーフを効果的に作品に取り入れていると言えます。

“垣根”をモチーフにした作品の比較展示、なかなかユニークな見方ができました。

ドーミエの劇場

(左)《劇場を後にして》1865年頃 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

(右)《観劇》1856年-60年頃 油彩・板/国立西洋美術館所蔵(松方幸次郎御遺族より寄贈)

風刺画家として名を馳せたフランスの写実主義を代表する画家オノレ・ドーミエ。

社会や政治を鋭く批判する作品で知られる彼が、油彩画においてもその透徹した視線を向けたのは、近代化が進むパリの都市生活でした。

ブーグローのモデルたち

(左)《羊飼いの少女》1885年 油彩・カンヴァス(ボードに貼付)/サンディエゴ美術館所蔵

(右)《小川のほとり》1875年 油彩・カンヴァス/井内コレクション(国立西洋美術館に寄託)

19世紀後半のフランス画壇における保守的陣営を代表する画家ウィリアム・アドルフ・ブーグローは、歴史画の大作をサロンに発表し続け、アカデミーで揺るぎない地位を確立。

同時に、戸外を舞台に愛らしい子供や、清らかさと官能性を併せ持つ少女を描いた作品で、フランス内外のコレクターから広く支持を集めました。

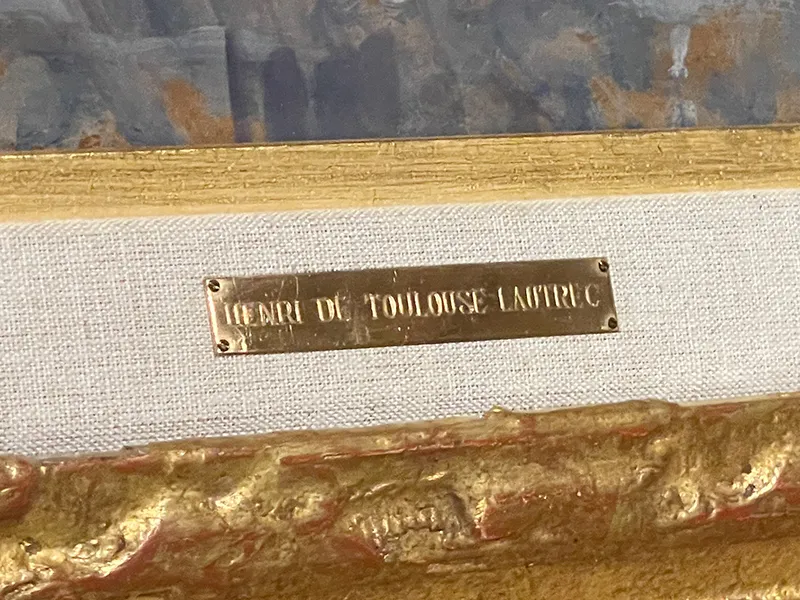

ドガとロートレック:親密さと女性ヌード

西洋美術では伝統的に女性の身体が女神など理想的な裸婦像として表現されてきたが、19世紀後半になるとレアリスムや印象主義の画家たちが現実の女性たちをありのままに描くようになりました。

(右)エドガー・ドガ《背中を拭く女》1888年-92年頃 パステル・紙(カルトンに貼付)/国立西洋美術館(梅原龍三郎氏より寄贈)

このセクションでは、エドガー・ドガとアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックによる親密な空間での女性像を比較展示しています。

1897年 油彩・ボード

サンディエゴ美術館

ロートレックの作品は、モデルの女性に対して少し引き気味のローアングルで冷静に捉え、身体の形態や身体的特徴を強調する「静」の様相を感じます。

ロートレックについては、これまでアール・ヌーヴォー期のポスターやリトグラフ作品しか知りませんでしたが、実際に油彩画作品を観ることができ、新たな芸術的側面を知り得たことは貴重な機会でした。

1888年-92年頃 パステル・紙(カルトンに貼付)

国立西洋美術館(梅原龍三郎氏より寄贈)

対してドガの作品は、肉付きの良い女性の無防備な姿を寄り気味のハイアングルで見下ろすような視点。身体的特徴というよりは、身体の動きを捉えた「動」を感じさせる作品です。

踊り子を長いあいだ描いてきたドガの、身体の動きに対する関心の高さを伺い知ることができます。

本作のロートレックは「覗き見る視点」、ドガは「身近な人の日常」という印象もありました。

ソローリャと親しき者

スペインの写実画家ホアキン・ソローリャは、地中海の光彩あふれる風景や人々を素早い筆致で描き出した戸外制作で知られています。

幼少期に両親を失った経験から、特に子供たちに深い共感を示し、愛情豊かに描き続けました。

今回は円熟期に制作された3点が展示、子供や親しい人々をモデルとしており、彼の温かな視線が表れています。

(左)《ラ・グランハのマリア》1907年 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

(中)《バレンシアの海辺》1908年 油彩・カンヴァス/サンディエゴ美術館所蔵

(右)《水飲み壺》1904年 油彩・カンヴァス/国立西洋美術館所蔵

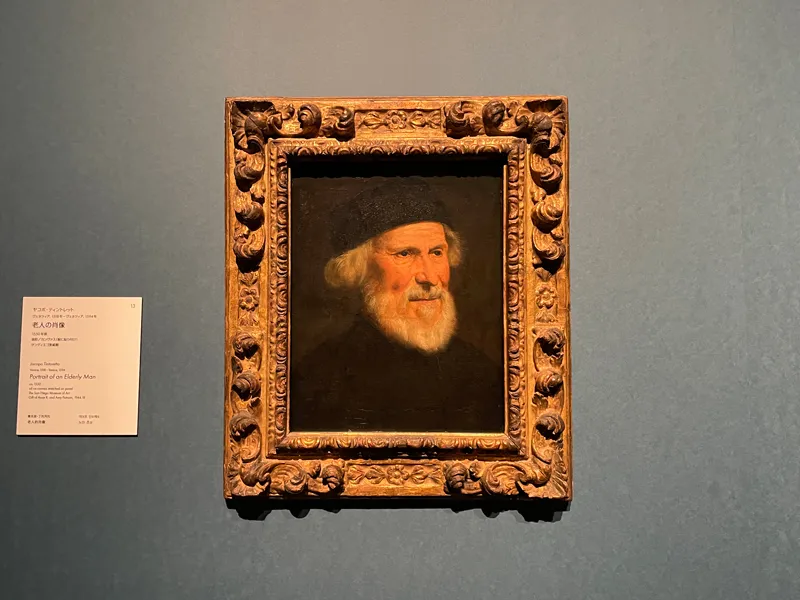

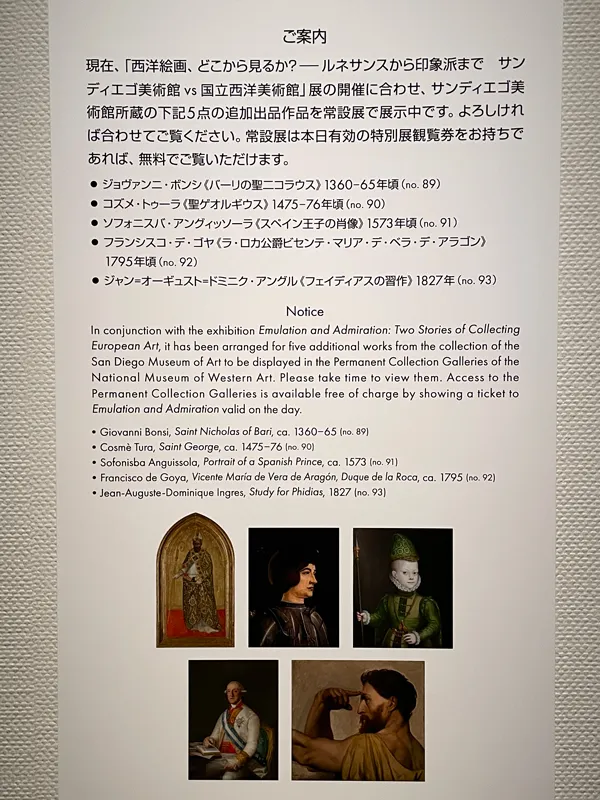

常設展示室:追加出品作品5点

東京会場では、会期中に常設展示室でもサンディエゴ美術館所蔵の作品5点が展示されています。

これは単なる「比較展示」を超え、国立西洋美術館のコレクションを補完する作品を加えることによって、館のコレクションの特徴をより知ってもらうという意図があるそうです。

1365年-70年頃 テンペラ・板

サンディエゴ美術館所蔵

5作品は、常設展示室内の1ヶ所にあるのではなく点在していますが、探しているとすぐ分かります(比較的前半部分にすべてあります)。

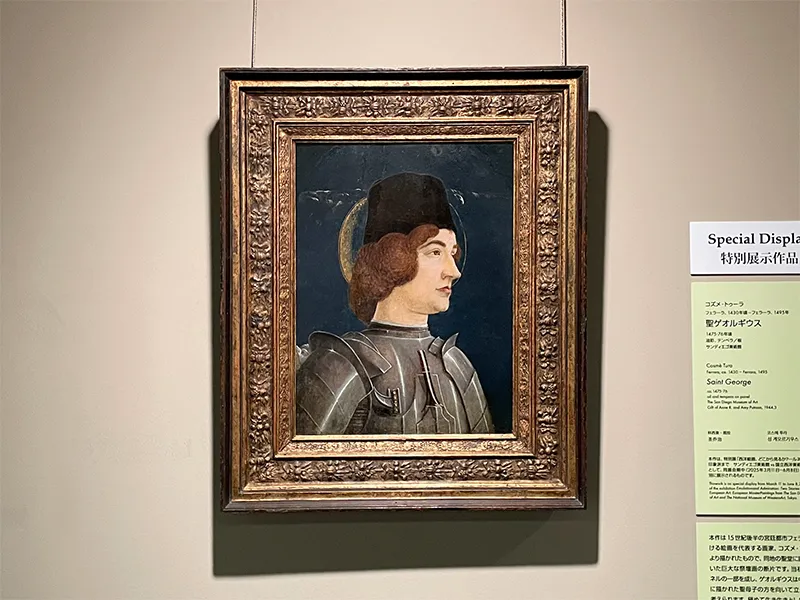

1475年-76年頃 油彩、テンペラ・板

サンディエゴ美術館所蔵

1573年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1795年頃 油彩・カンヴァス

サンディエゴ美術館所蔵

1827年/1866年に拡大 油彩・カンヴァス(板に貼付)

サンディエゴ美術館所蔵

国立西洋美術館の常設展示室は、今回初体験でした。

(右)サム・フランシス《ホワイト・ペインティング》

ゲルハルト・リヒターを彷彿させるサム・フランシスの真っ白キャンバス《ホワイト・ペインティング》や、「モネ 睡蓮のとき」で展示されていた作品たち、

「自然と人のダイアローグ」で展示されていたポール・シニャック、現在お隣の東京都美術館で開催のジュアン・ミロの作品…そうそうたる画家・作品が並ぶ“常設展”は、展覧会チケットがあれば無料で観覧できるので、絶対におすすめです!

遠目からでも一目瞭然で「ジョン・エヴァレット・ミレイ作品」と分かる独特な世界観…好きです。

会場内は、写真撮影OK

本展では、会場内の写真撮影が可能です。

この記事を書いた人:スタッフI